右陰睾の犬

2018.06.01更新

● 右陰睾の犬

右陰睾の犬

右の精巣が陰睾になっているトイ・プードルです。

陰睾は可能なら手術で摘出がベストです。将来セルトリー細胞腫という悪性腫瘍に変化します。

この犬はオーナーと協議して、手術をしないで経過をみています。

【関連記事】

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

投稿者:

2018.06.01更新

● 右陰睾の犬

右陰睾の犬

右の精巣が陰睾になっているトイ・プードルです。

陰睾は可能なら手術で摘出がベストです。将来セルトリー細胞腫という悪性腫瘍に変化します。

この犬はオーナーと協議して、手術をしないで経過をみています。

【関連記事】

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

投稿者:

2018.06.01更新

■

■ イヌのコクシジウム

イヌのコクシジウム

生後4ヶ月のダックスフンドが東京都世田谷区からみえました。

下痢など臨床症状はありませんが、幼イヌなため検便もしたところ コクシジウムが発見されました。

コクシジウムが発見されました。

この寄生虫は原虫類に属し、イヌの糞便中に排出したコクシジウム卵がイヌの口から入ることで感染します。幼イヌに多く、そのため子犬を多頭飼育している施設では水平感染がおきる可能性が高く注意が必要です。

コクシジウムはアイメリアとイソスポラと呼ばれる2種類があり、イヌでは後者が原因となります。

コクシジウムはアイメリアとイソスポラと呼ばれる2種類があり、イヌでは後者が原因となります。

急性の場合は、水様性の下痢をする場合が多く、粘液や血がまじった下痢もすることもあり脱水で死亡する個体もいます。しかし本症例のように目立った症状が現れないケースもいます。

検便でみられたコクシジウム

検便でみられたコクシジウム

治療はサルファ剤を投与しました。またイヌちゃんが 使用しているものは可能なものは熱湯消毒してもらいました。

使用しているものは可能なものは熱湯消毒してもらいました。

サルファ剤は駆虫には1-2週間(またそれ以上)薬剤を飲ます必要があります。最近販売されたトルトラズリル(商品名 プロコッカス®)は1回の投与で駆虫可能です。(念のため2週後、もう1回投薬が良好です。)

【関連記事】

■ コクシジウムとは

コクシジウムとは

■

瓜実条虫

瓜実条虫

■

マンソン裂頭条虫

マンソン裂頭条虫

■

イヌの回虫症

イヌの回虫症

■

セキセイインコのジアルジア症

セキセイインコのジアルジア症

■

イヌのジアルジア症

イヌのジアルジア症

投稿者:

2018.06.01更新

■ 局所麻酔によるレーザー治療 16才の雄 雑種です。

局所麻酔によるレーザー治療 16才の雄 雑種です。

以前から腰部に「しこり」がありました。

このところ臭いがくさいこと、昨日よりよくハエが飛んでくるので、本日診療に訪れました。

毛刈りすると、「しこり」が以前より、より大きくなっており自壊してました。

大きさは推定5cm×5cm×2cmありました。

大きさから見て、レーザー機種では厳しいかもしれませんが、局所麻酔下で、6方向から、レーザーを入れました。

2週間経過観察としました。化膿していたので、2週間は抗生剤を併用してもらいます。

これまで2cn以内で、良性の腫瘍であれば、この治療法でなおったケースはありますが、今回は大きい腫瘍なので、多少退縮してくれればよいですが。

【関連記事】

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

投稿者:

2018.06.01更新

■

■ 異物誤食のイヌ

異物誤食のイヌ

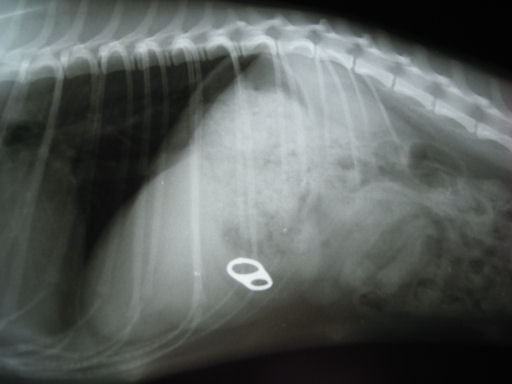

うたた寝をしていたら、レンイコートのボタンを3/4位を誤食したと電話がありました。

生後10ケ月、去勢済みの柴犬です。

すぐに来院してもらいました。レントゲンでは発見できませんでしたが、ものが胃を通過するのは、30-60分以内の場合が多いため、すぐに催吐剤を投与しました。すると、嘔吐がはじまりました。

吐き出した、レンイコートのボタン。

この症例は早めにオ-ナー気づいて来院してくれたのでよかったですが、

催吐剤が効かない症例もあります。

すべてがこのようにうまくいくわけではありません。

まず異物を食べる癖のある場合は、付近にものをおかないとこが大切です。

【関連記事】

■

イヌ回虫とは

イヌ回虫とは

■

ハトの回虫

ハトの回虫

■

烏骨鶏の回虫症

烏骨鶏の回虫症

■

線虫類の駆虫

線虫類の駆虫

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

投稿者:

2018.06.01更新

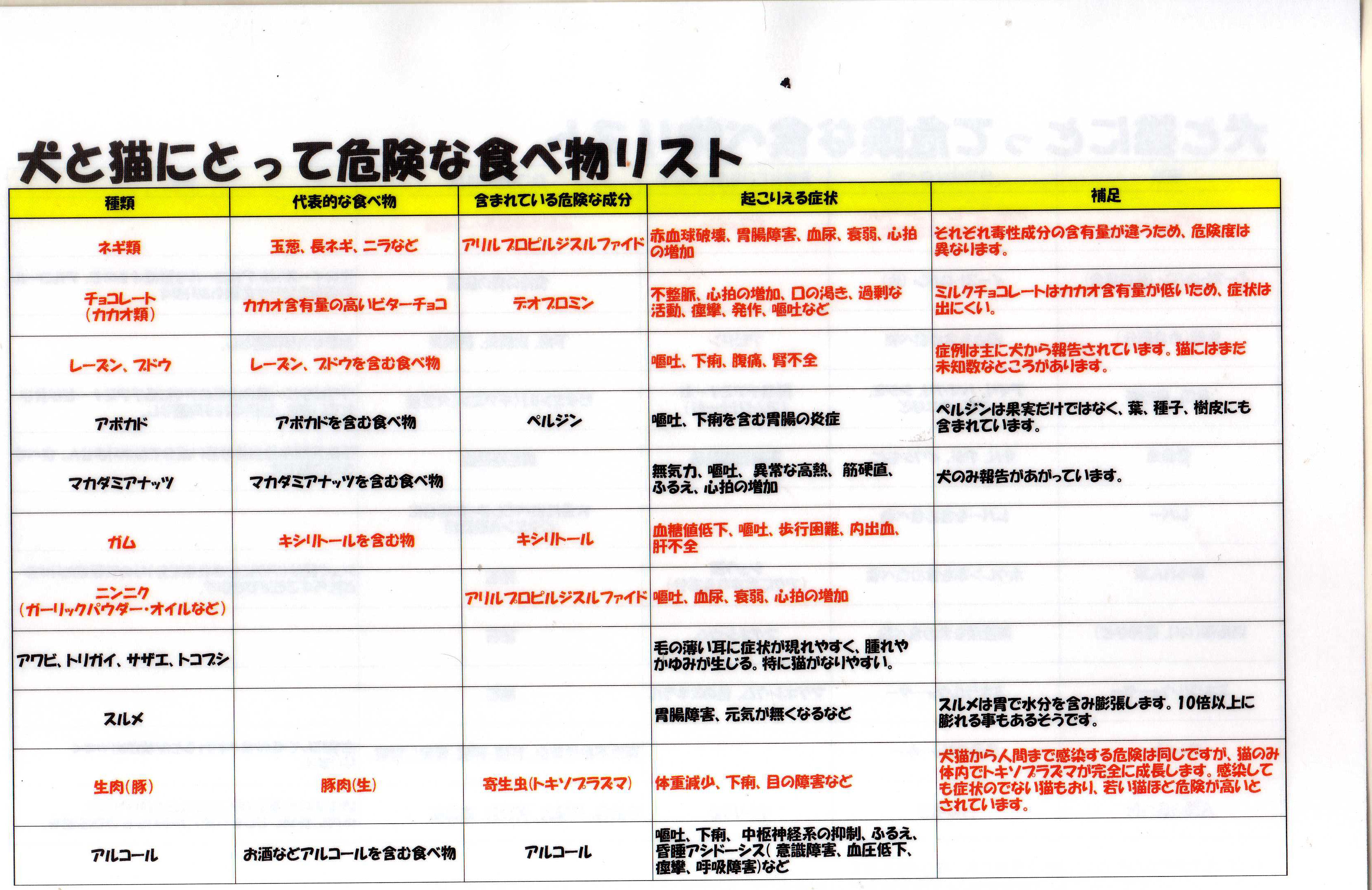

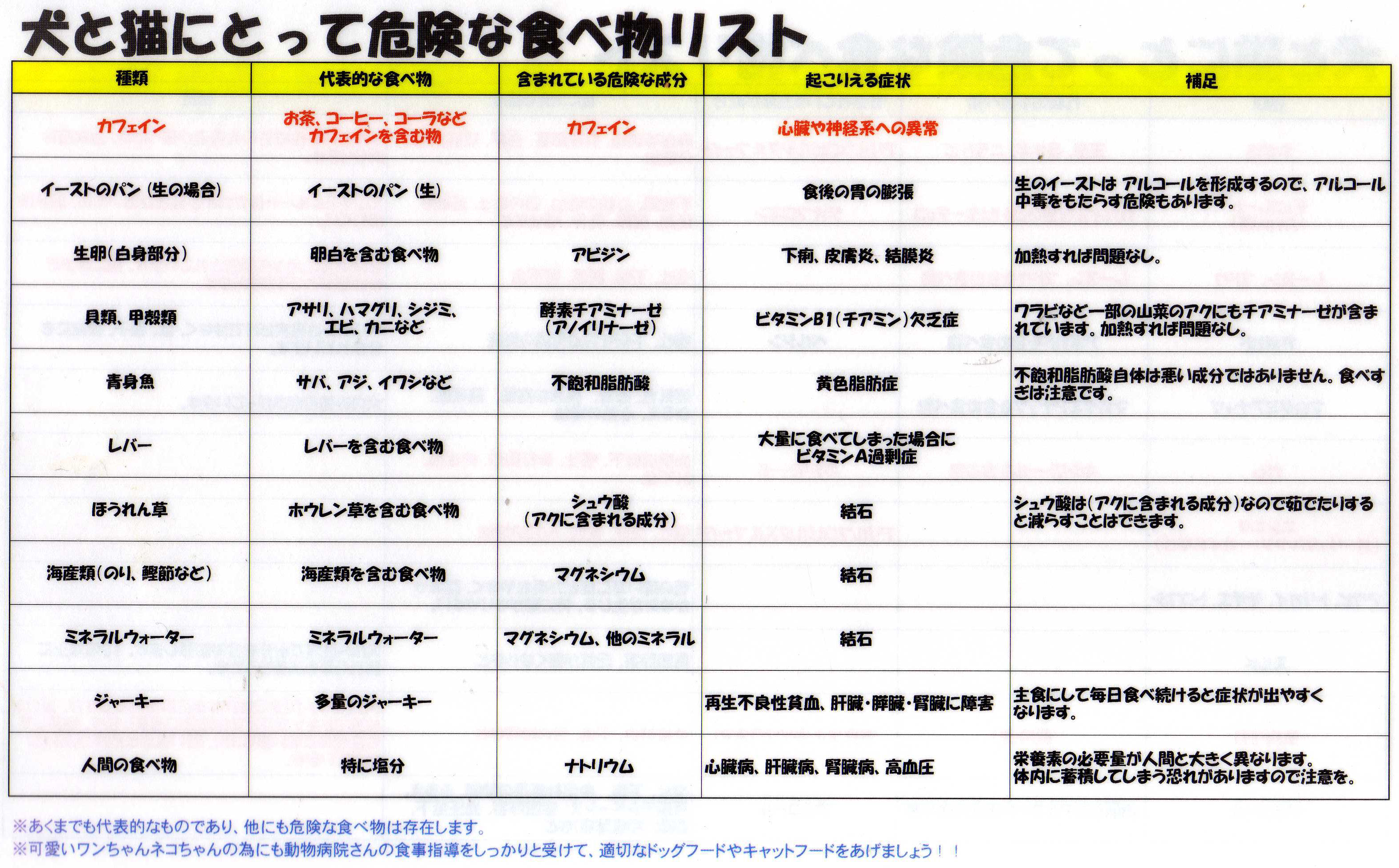

イヌ、ネコの誤食

イヌ、ネコの誤食 2013年12月のNHKの「あさいち」で紹介されていました。

毎年12月から1月は家でクリスマスパーティーや忘年会、新年会を自宅で開くことが多くあり、ペットの誤食が特に多いそうです。

来客などが多くなると、オーナーの注意力が散漫になります。

また日ごろ動物を飼っていない方がおもしろがって犬猫に食べ物をあげてしまいいます。

「犬に焼き鳥をあげたら、竹串ごと丸のみに」なったケースもあります。

また下に落ちた食事をたべたり、気づかない間に、ペットが思わぬものを誤飲する事故が多く報告されています。

これらは人災ですので、十分注意してください。

■

犬猫にたべさせてはいけないもの

犬猫にたべさせてはいけないもの

・キシリトールガム(大量)

---------------------------------------------------------------------

・たまねぎ、ねぎ、にんにく類

---------------------------------------------------------------------

・チョコレート

---------------------------------------------------------------------

・鶏や魚の骨

---------------------------------------------------------------------

・干しぶどう(犬のみ)

---------------------------------------------------------------------

■

犬猫が食べないように注意するもの

犬猫が食べないように注意するもの

仔猫のビニールの大量誤食  写真上、手術で腸管より摘出した状態、

写真上、手術で腸管より摘出した状態、 写真下、広げた状態

写真下、広げた状態

---------------------------------------------------------------------

先の白い部分をオーナー不在時に食べてるケースをよく診ます。不在時は猫じゃらしは手のとどかない場所に保管してください。

---------------------------------------------------------------------

座布団のジッパー

・裁縫の針

・植物 など

製薬会社が持参した危険なたべもの危険リスト

製薬会社が持参した危険なたべもの危険リスト

■症例

このようなケースは時間外に診てるくれる動物病院にいって、処置してもらってください。

3歳のダックスフンドがおもちゃを変えたところ一部を食べてしまって、時間外緊急で来院しました。

時間外で人手もなく、犬の性格もきつく良いレントゲンは撮れませんでした。

レントゲンでは異物はゴム製品のため写りませんでした。

異物を誤食して時間が1時間だったので吐かせる薬剤を投与しました。2時間経つと吐くことは望めない場合が多いです。

この症例は5分後、誤食したものを吐いてくれました。

【関連記事】

猫じゅらしを誤飲したネコ

その他の夜間診療可能な施設

【関連記事】

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

投稿者:

2018.06.01更新

■ 犬の混合ワクチン

犬の混合ワクチン

微生物によって引き起こされる病気を 『伝染病』 といいます。これらの『伝染病』の感染経路は空気感染や経口感染などでおきます。

疾患によっては致死率の高い疾患もありワクチンによる予防が一番です。メーカーにより5種、6腫、7種、8種などいろいろな呼び方がありますが、大別すると5種型と8種型の2種類になります。

---------------------------------------------------------------------

①犬ジステンパー感染症、アデノウイルス1型感染症(犬伝染性肝炎)・犬パラインフルエンザ・パルボウイルス感染症・犬コロナウイルス感染症などの予防可能な5種型ワクチンがあります。

---------------------------------------------------------------------

②また上の疾患にレプトスピラ症を加えた8種型ワクチンもあります。

最近は都市ではねずみが多く、東京・千葉ではレプトスピラ症が稀に発生しています。

本院では8種型ワクチンを薦めていますが、欠点として5種型に比べて若干ワクチンアレルギーが多い点、またレプトスピラは血清型が多い点があります。

---------------------------------------------------------------------

◆当院のワクチンのプログラム

当院では生後2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月の3回投与と、その後年1回の投与を薦めています。

(ご注意・来院時期、各動物病院でワクチンのプログラムは異なります。)

◆2ヶ月目 第1回混合ワクチン接種

◆3ヶ月目 第2回混合ワクチン接種

◆4ヶ月目 第3回混合ワクチン接種

ワクチン証明書

ワクチン証明書

---------------------------------------------------------------------

■ワクチンアレルギー

ワクチンアレルギーは10万頭うち1頭の割合でおきます。ミニチア・ダックス(最も多い種類)、シーズー、マルチーズ、パグなど小型犬や純血種診られる傾向があります。写真はムーンフェイスのチワワです。

【関連記事】

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

■

マイクロチップ

マイクロチップ

■

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射

■

犬猫の消化管寄生虫の統計調査

犬猫の消化管寄生虫の統計調査

■

犬のフィラリア検査

犬のフィラリア検査

【break time】

三頭山より、富士山(10月)

三頭山より、富士山(10月)投稿者:

2018.06.01更新

犬のノミアレルギーの症例

犬のノミアレルギーの症例

ノミアレルギーは ①写真のように尻尾の付け根を中心とした激しい痒みで来院します。時期は9月ー11月が多いです。

①写真のように尻尾の付け根を中心とした激しい痒みで来院します。時期は9月ー11月が多いです。

下の写真②のノミ感染は7-9月に最も多く診られ、ノミアレルギーとノミ感染の病態は異なります。

有名なヒトのスギ花粉アレルギーでは、花粉は1-2月に飛びますが、アレルギー症状がでるのは3-4月が多いです。アレルギー疾患はアレルゲンが多い時期と、症状の発現には1-2ヶ月のタイムラグがあります。写真①のノミアレルギーは上記したタイムラグの関係で、ノミ感染は7-9月におきますが、症状は9-11月に診られることが多いです。またノミアレルギーはノミが1匹でもいればおきる可能性があり、来院時はノミは発見されないことが殆どです。

---------------------------------------------------------------------

■ノミ感染とは

犬のノミ感染は 当院のある川崎市多摩区では通常7-9月頃おきることが多いです。

当院のある川崎市多摩区では通常7-9月頃おきることが多いです。 写真②の『黒い点』をセロハンテープで採取して顕微鏡で診ると、

写真②の『黒い点』をセロハンテープで採取して顕微鏡で診ると、 写真③のノミ成虫が診られます。ノミの駆除剤のみで治療可能です。

写真③のノミ成虫が診られます。ノミの駆除剤のみで治療可能です。

---------------------------------------------------------------------

■ノミアレルギーの治療

ノミアレルギーの治療はノミの駆除剤を皮膚に滴下して、ステロイド剤を投与すると痒みは落ち着きます。

しかしやめるとまた痒みを訴える場合が多く、完治までは2-3ヶ月間の痒み止めの薬剤を使用することが多いです。

この症例の犬ちゃんは9月に来院したこと、7月頃多摩川付近を散歩して他の犬との接触が多かった点、またノミアレルギー独特の皮疹を示していた関係で臨床診断としてノミアレルギーと診断しました。12月ごろまでステロイドを減量して様子をみていました。

また以前、夏休みに避暑地で犬が多く集まる会合に参加する方に同様の疾患が診られたこともありました。

【関連記事】

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

■

猫のてんかん剤の注意点

猫のてんかん剤の注意点

■

鳥類のジラミ感染

鳥類のジラミ感染

■

ノミの生態

ノミの生態

■

マダニの生態

マダニの生態

■

猫の耳ダニ

猫の耳ダニ

投稿者:

2018.06.01更新

■

■ マイボーム腺腫の犬

マイボーム腺腫の犬

14歳、避妊済みのパピオンです。

以前から上眼瞼のできものが気になっていました。

ドキシサイクリンを投与しても反応なく、

ここ1-2ヶ月増大傾向なため手術により摘出しました。

摘出した「できもの」

この犬ちゅんは14歳にしては元気で、

血液・生化学検査、心臓レントゲンも異常なく手術に踏切りました。

また眼瞼のできものは大きいと摘出は大変な場合もあります。

このできもの5mm以下の大きであれば、短時間の麻酔は必要ですが

レーザー治療も可能です。

病理診断ではマイボーム腺腫で良性の腫瘍でした。

【関連記事】

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

投稿者:

2018.06.01更新

■

■ 犬の僧房弁弁膜症

犬の僧房弁弁膜症

ピモペンタン製剤(上2つ)とACE阻害薬

僧房弁弁膜症は日本ではチワワ、シーズー、トイプードル、マルチーズ、など中高齢の中-小型犬に多く発生する病気です。

僧房弁弁膜症は日本ではチワワ、シーズー、トイプードル、マルチーズ、など中高齢の中-小型犬に多く発生する病気です。

これらの犬種は10歳を超えると10%が罹患しているとされています。雄雌比は2対1で、雄がかかりやすい傾向があります。

この項では日本の多くの獣医師が使用している全米内科学会の診断基準を記します。

本院でもこの基準に合わせて治療プランをたてています。

--------------------------------------------------------------------- ステージA

ステージA

心臓疾患に関して高い危険性が高いキャバリア、チワワなどが、心臓にまだ構造的異常がない状態をさします。

ステージAでは、薬剤や食事療法はおこなう必要はありませんが、

これらの犬種は来院回数を多くして、加齢などでステージの移行があった場合に、早急の対応しているように考えています。

--------------------------------------------------------------------- ステージB

ステージB

心臓の雑音が聴診され、心臓に構造的異常がある場合を指します。

しかし心不全徴候は認められません。ステージBは2つに分類されます。

B1 左心拡大が認められない場合をステージB1と定義します。

このステージではステージA同様、薬剤や食事療法はおこないません。

B2 左心拡大が認められ、僧帽弁逆流が循環動態に影響をおよぼす場合もありえる状態をさします。

そのため症例によっては、ACE阻害剤、ピモペンタンの投与、食事療法を開始します。

---------------------------------------------------------------------

ステージC

ステージC

心臓に構造的異常があり、心不全徴候の症状である運動不耐性(疲れやすい、以前はできた動きができない)、咳、食欲低下がある状態を指します。

安静時心拍数が30回/分を超えないようにACE阻害剤、ピモペンタンの投与、また血圧の管理、食事療法を行います。肺水腫に進行しないよう注意が必要です。

--------------------------------------------------------------------- ステージD

ステージD

ステージCの標準的治療をしても効果を示さない、難治性の状態を指します。ステージC同様、安静時心拍数が30回/分を超えないように監視が大切で、肺水腫に進行しないよう注意が必要です。

【関連記事】

■

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療

投稿者: