■

■ 犬の僧房弁弁膜症

犬の僧房弁弁膜症

ピモペンタン製剤(上2つ)とACE阻害薬

僧房弁弁膜症は日本ではチワワ、シーズー、トイプードル、マルチーズ、など中高齢の中-小型犬に多く発生する病気です。

僧房弁弁膜症は日本ではチワワ、シーズー、トイプードル、マルチーズ、など中高齢の中-小型犬に多く発生する病気です。

これらの犬種は10歳を超えると10%が罹患しているとされています。雄雌比は2対1で、雄がかかりやすい傾向があります。

この項では日本の多くの獣医師が使用している全米内科学会の診断基準を記します。

本院でもこの基準に合わせて治療プランをたてています。

--------------------------------------------------------------------- ステージA

ステージA

心臓疾患に関して高い危険性が高いキャバリア、チワワなどが、心臓にまだ構造的異常がない状態をさします。

ステージAでは、薬剤や食事療法はおこなう必要はありませんが、

これらの犬種は来院回数を多くして、加齢などでステージの移行があった場合に、早急の対応しているように考えています。

--------------------------------------------------------------------- ステージB

ステージB

心臓の雑音が聴診され、心臓に構造的異常がある場合を指します。

しかし心不全徴候は認められません。ステージBは2つに分類されます。

B1 左心拡大が認められない場合をステージB1と定義します。

このステージではステージA同様、薬剤や食事療法はおこないません。

B2 左心拡大が認められ、僧帽弁逆流が循環動態に影響をおよぼす場合もありえる状態をさします。

そのため症例によっては、ACE阻害剤、ピモペンタンの投与、食事療法を開始します。

---------------------------------------------------------------------

ステージC

ステージC

心臓に構造的異常があり、心不全徴候の症状である運動不耐性(疲れやすい、以前はできた動きができない)、咳、食欲低下がある状態を指します。

安静時心拍数が30回/分を超えないようにACE阻害剤、ピモペンタンの投与、また血圧の管理、食事療法を行います。肺水腫に進行しないよう注意が必要です。

--------------------------------------------------------------------- ステージD

ステージD

ステージCの標準的治療をしても効果を示さない、難治性の状態を指します。ステージC同様、安静時心拍数が30回/分を超えないように監視が大切で、肺水腫に進行しないよう注意が必要です。

【関連記事】

■

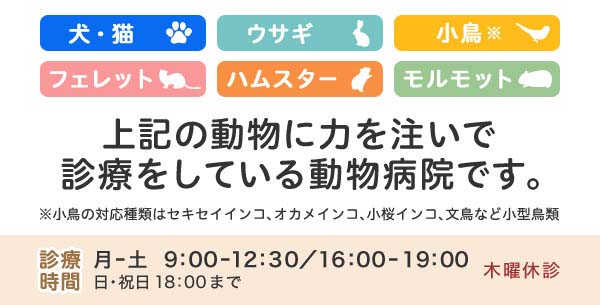

犬の診療

犬の診療

■

猫の診療

猫の診療

■

ウサギの診療

ウサギの診療

■

ハムスターの診療

ハムスターの診療

■

フェレットの診療

フェレットの診療

■

小鳥の診療

小鳥の診療

■

モルモットの診療

モルモットの診療