甲状腺機能亢進症のネコ、注射療法(川崎市多摩区、オダガワ動物病院)

2019.08.10更新

■

■ 甲状腺機能亢進症のネコ、注射療法

甲状腺機能亢進症のネコ、注射療法

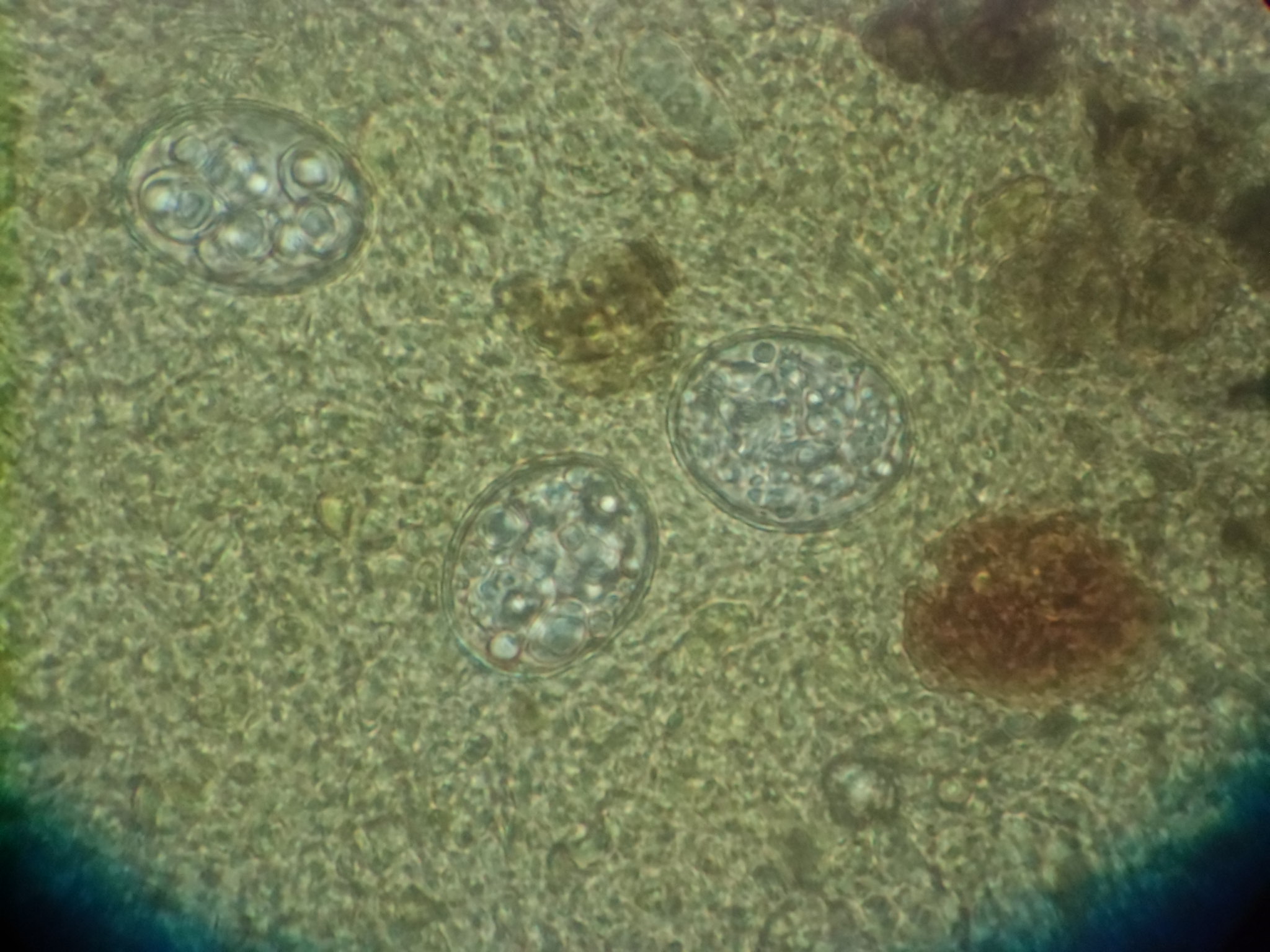

(写真1)

甲状腺機能亢進症は富士フィルムモノリスの書類から引用させていただくと、

上記のような症状があります。(写真1)

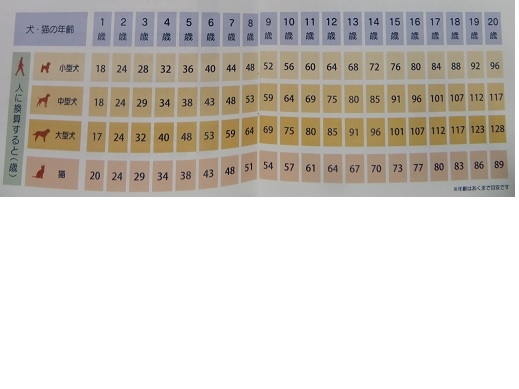

8歳から多くなる傾向があり、10歳以上ではとくに注意が必要です。

そのため当院では高齢のネコは甲状腺ホルモンの測定を薦めています。

----------------------------------------------------------------------

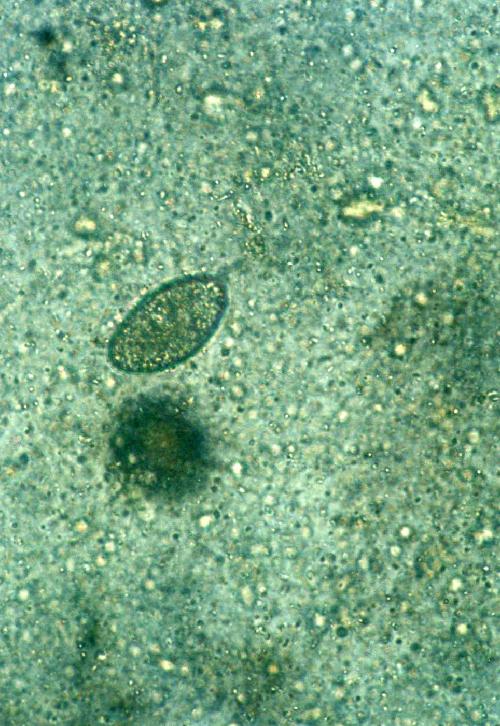

(写真2)

今回の症例は15歳の雄(去勢済み)の日本ネコです。

2年半前に甲状腺機能亢進症と診断したネコです。

甲状腺機能亢進症の薬剤(メルカゾール)の経口投与で維持してましたが

もともと経口投与が嫌いなネコでした。

経口投与が影響してか、ここ3ヶ月食欲不振に陥りました。

体重も4.5kgありましたが、3.2kgにまで減少し、

甲状腺ホルモン(T4)も1.4(μg/dl)から12.6(μg/dl)【正常0.8-5.0(μg/dl)】

に上昇してしまいました。

----------------------------------------------------------------------

(写真3)

投薬が難しいネコや抗甲状腺薬に副作用のあるネコは

y/d(ヒルズ社)ヨウ素を含まない食事(写真3)で治療する方法もあります。

メルカゾールより値が安定するまでは時間はかかります。

しかしこのネコはこの食事もたべてくれません。

----------------------------------------------------------------------

(写真4)

甲状腺機能亢進症の薬剤(メルカゾール)には

注射(写真4左)と錠剤(写真4右)があります。

そこで糖尿病の治療を応用して、

メルカゾール注射液(写真4)を

マイジェクターに吸引して

皮下に注射いてもらいました。

2週間後甲状腺ホルモン(T4)は

12.6(μg/dl)から8.4(μg/dl)【正常0.8-5.0(μg/dl)】に減少し

体重も3.2kgから3.6kgに増加して、食欲も出て来て臨床症状はよくなりました。

ひき続きメルカゾール注射液で治療をおこなう予定です。

投稿者:

1)レンドゲン右下像を代表して示します。赤矢印が誤嚥した針です。

1)レンドゲン右下像を代表して示します。赤矢印が誤嚥した針です。

猫の消化管寄生虫に戻る

猫の消化管寄生虫に戻る