フィラリアの生活史(川崎市多摩区、オダガワ動物病院)

2017.11.24更新

■

■ 犬フィラリアの生活史

犬フィラリアの生活史

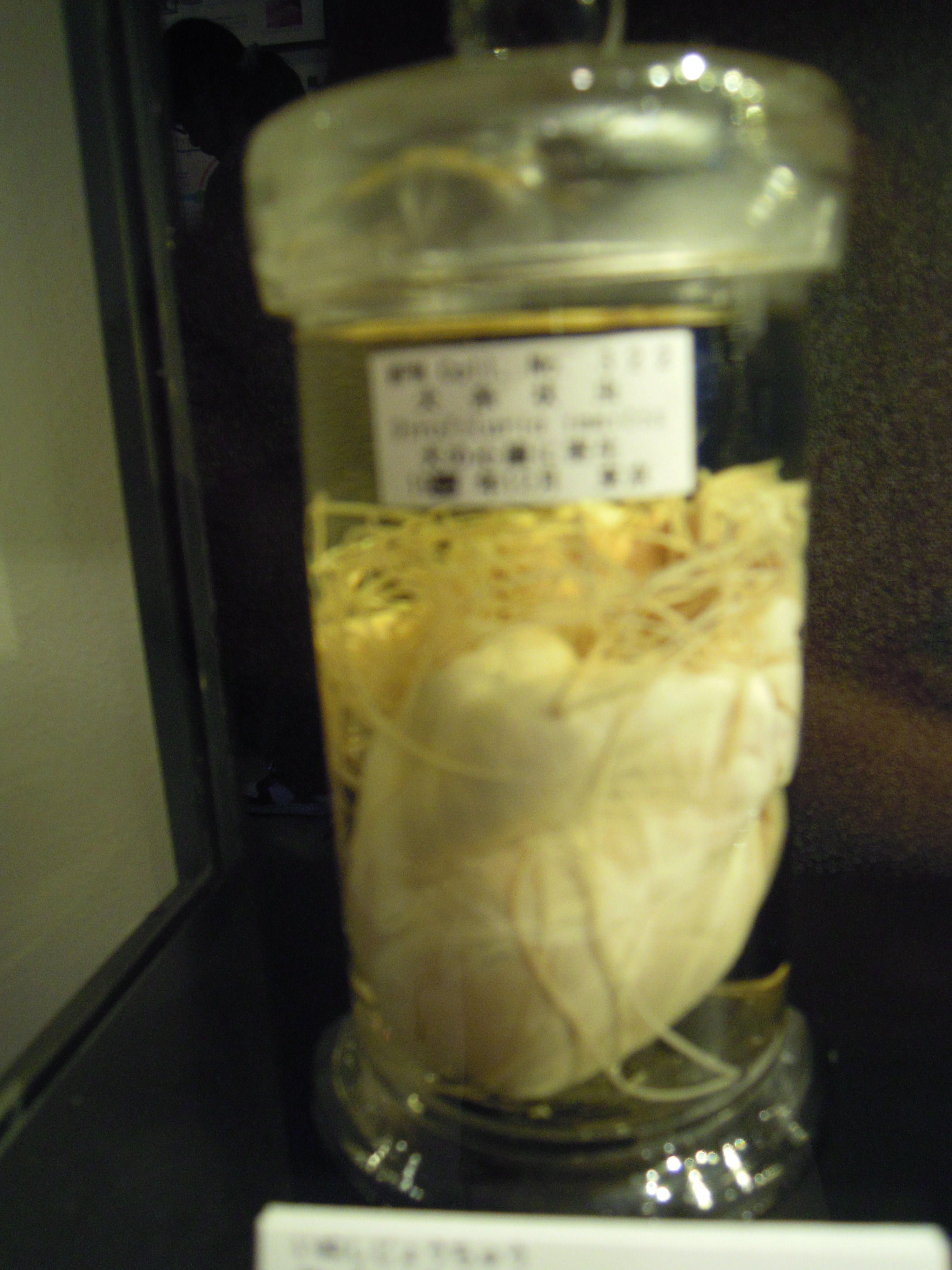

心臓に感染している犬フィラリアの標本(目黒寄生虫博物館)

心臓に感染している犬フィラリアの標本(目黒寄生虫博物館)

フィラリアは犬・フェレットでかかりやすい病気です。猫も多い見解もあります。

フィラリアとは蚊の媒介により犬の心臓や肺の血管に寄生し、血液中の栄養分を吸って生きている糸状の長さ約17~28センチの寄生虫です。犬では主に肺動脈にも寄生し、全身の血液循環や内臓にも深刻な障害を与える恐ろしい寄生虫です。

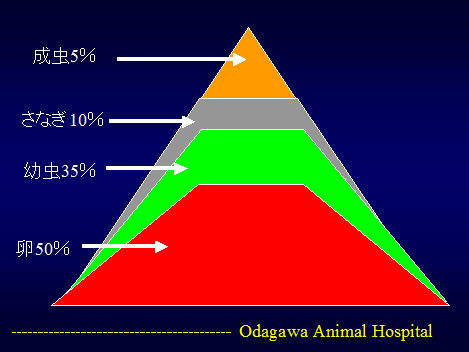

特徴的なのはこの寄生虫の成虫にはオスとメス(その比率は♂1に対し♀4)がいます。一度受精したメスはその後継続して1日に2000~3000匹の幼虫を産み落み、血流中に放出されます。

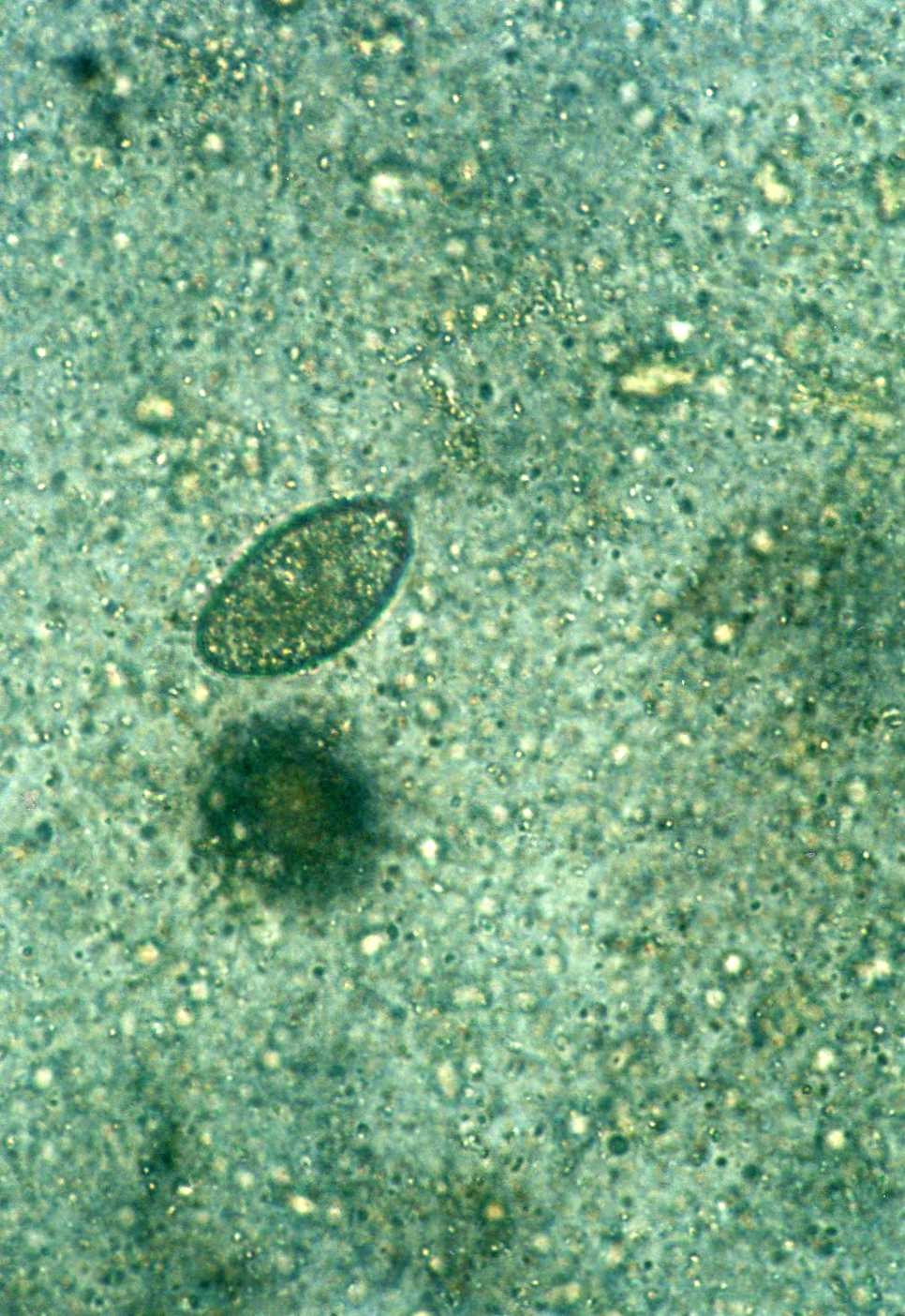

■ ミクロフィラリアの顕微鏡所見

ミクロフィラリアの顕微鏡所見

このように血液中のミクロフィラリアを直接顕微鏡で診ることもできます。フィラリアの親虫は雄と雌がいて交尾してこのような仔虫(ミクロフィラリア)ができます。このL1は普通に生きている限りどんなに数がいても犬の健康にまったく害を及ぼさず、蚊に吸われて犬の体外に出られなければ、1~2年程度で自然に死滅します。

----------------------------------------------------------------------

ミクロフィラリア(L1)は犬の血管中を流れながら、蚊に吸われるのを待ちます。蚊がフィラリアに感染している犬の血を吸うと、ミクロフィラリア(1期子虫)が蚊の体内に入り2週間で2回脱皮して感染能力を持った3期子虫になります。

ただし、気温が14℃以上でなければミクロフィラリアは発育しないと言われています。

体内に入ると皮下組織や筋肉内を移動し約2ヶ月で2回脱皮して5期子虫になり、血管に入り、心臓で成虫となって、ミクロフィラリアを生むようになります。

【関連記事】

■ フィラリア予防について

フィラリア予防について

■ 犬のフィラリア予防薬

犬のフィラリア予防薬

■ 猫のフィラリア症

猫のフィラリア症

投稿者:

コルタバンス

コルタバンス

ラ・フランス(バラ種)

ラ・フランス(バラ種)

写真①

写真①

②

②

塔の岳(丹沢山系)からの日の出(1月)

塔の岳(丹沢山系)からの日の出(1月)