■ 尿酸と鳥類

尿酸と鳥類

◆尿酸は食事また体内のアミノ酸から作られたプリン体を代謝した物質です。しかしプリン体は悪物ではなく、ATPの原料になりヒトも含めて体内に適量なければなりません。

◇尿酸は、ヒト、鳥類、一部のハ虫類では最終生産物です。

◇作られる量(産生)と体の外に出される量(排泄)のバランスにより一定量に保たれ調節されています。そのためこのバランスが崩れ、異常に貯まった場合は痛風という病を起こします。

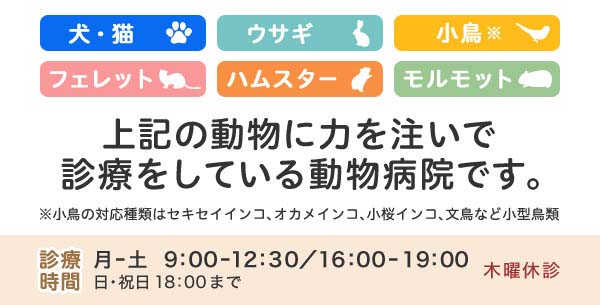

◇しかし犬・猫・ウサギ・フェレット・モルモットなどでは尿酸は最終産物ではなく、通過産物なので、痛風はありません。尿酸オキシダーゼ(ウリカーゼ)が尿酸を分解します。(ダルメシアンを除く)

◇ヒトの報告ですと食べ物に含まれているプリン体を気にする方が多い聞きますが、食べ物から取り込まれるプリン体からの尿酸は全体の20%ほどに過ぎず、残りの80%は体内にあるアミノ酸からプリン体を原料にしてつくられているそうです。

◇鳥類は痛風はときどき診る疾患です。また鳥類がプリン体の多い食事を採っているとは考えられないので、体質かたできていると推察しています。

■鳥類の針状結晶

◆細胞診でこの所見が得られれば、痛風の確定診断になります。

しかし実際は鳥類は小さいため細胞の採取が大変なため、必ず針状結晶が診られるとはかぎりません。

血清尿酸値を診ながら総合診断しています。

■ベンズブロマリンBenzbromarone

◆治療には主にベンズブロマリンを主に使用します。体の外に出される量(排泄)を多くする薬剤です。

■アロプリノール Allopurinol

◆プリン骨格を有するキサンチンオキシダーゼ阻害薬です。簡単に言えば作られる尿酸量(産生)を抑える薬剤です。開発者は40年前にノーベル賞を採ったそうです。

◇尿酸の生成にはプリン基よりヒポキサンチン→キサンチン→尿酸で合成される。

→がアロプリノールのキサンチンオキシダーゼ阻害薬の作用部位です。

◇アロプリノールはヒポキサンチンと化学構造が似ており、(同族体、プリン体を化学構造にもつ)そのため代謝の経路のヒポキサンチンの部位にアロプリノールすんなり入ります。すると尿酸は生成されなくなり、血清尿酸値の低下が可能です。

しかしアロプリノールの代謝産物のオキシプリノールが腎臓排泄なため、腎臓が悪い場合は血中濃度の上昇が診られます。

◆ヒトでは2011年にフェブキソスタットFebuxostatが開発されました。

鳥類・ハ虫類は私が知る限り使用はしてません。(著者も未使用)

◇フェブキソスタットはアロプリノールと作用部位は同様だがより活性部位に強く働き、長時間作用します。非プリン剤で、また代謝は肝臓で、腸管、腎臓からほどよく排泄されます。

■ウラリットU®

◆クエン酸Na塩、クエン酸K塩の含有された製品です。

◇痛風時は酸性で尿が結石を作ることがあり、その防止のため尿をアルカリにする薬剤です。

■コルヒチン Colchicine

◆コルヒチンとはユリ科のイヌサフランColchicum autumnaleの種子や 球根に含まれるアルカロイドです。

◇薬理作用は針状結晶による好中球の遊走を抑え、ヒトでは痛風発作がおきそうな場合に頓服投与します。

◇鳥類の場合は使用した報告はないとおもいます。

■メロキシカムMeloxicam

◆痛風を直接治す薬剤ではありませんが、ヒトと同様、非ステロイド剤を痛み止めに使用しています。

写真左のメロキシカムシロップを使用しています。

■合成オピオイドOpioid

◆痛み止めに、合成オピオイドも頓服で使用しています。

■ダルメシアン Dalmatian

◆ディズニーアニメの「101匹ワンちゃん大行進」でおなじみの犬です。

◇他の犬と異なり尿酸オキシダーゼ(ウリカーゼ)が失活しているため、高尿酸血症をひきおこす可能性はあります。

抗腫瘍剤投与時に希におこる腫瘍溶解症候群では注意が必要です。